一、专业简介

社会体育指导与管理专业紧扣国家全民健身战略及体育产业需求,以立德树人为根本,聚焦高素质应用型人才培养。专业以构建运动人体科学为基础,着力建设体育社会学与产业运营相融合的课程体系,重点锤炼学生社会体育指导、全民健身服务、赛事组织及产业开发等核心能力,为其在社会体育领域长期发展筑牢根基。

二、发展历程

本专业自2004年招生,是省内设置较早、发展较稳定的同类本科专业,2019年获批省级一流本科专业建设点。历经二十余年积淀,专业探索出“校、政、体、社” 多元协同育人路径,联动体育行政部门、场馆赛事团队、社区体育中心及健身机构,已初步形成资源共享的育人生态。

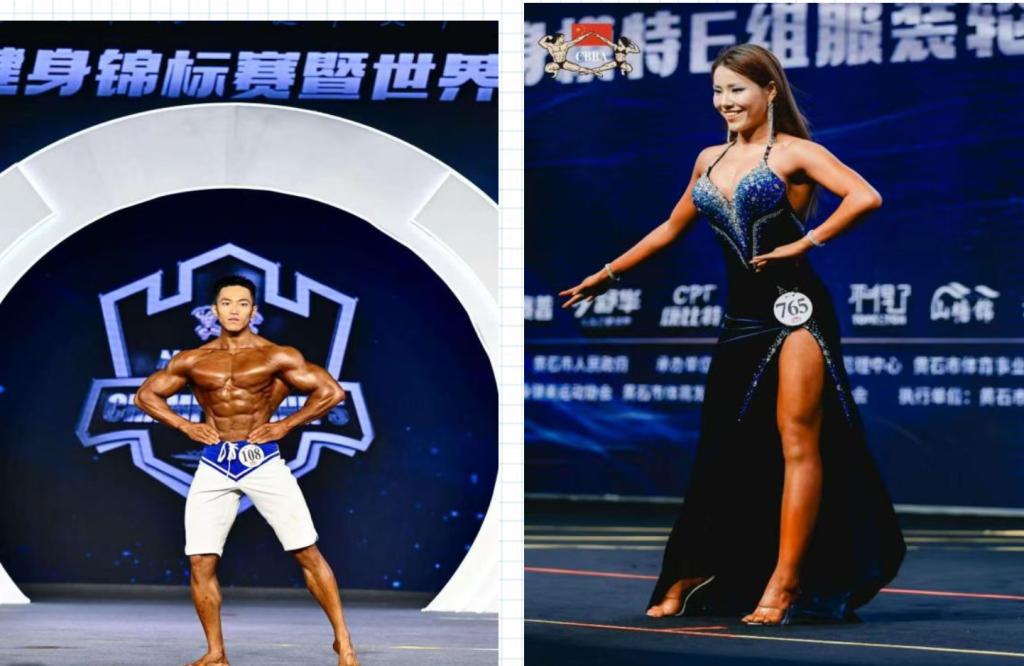

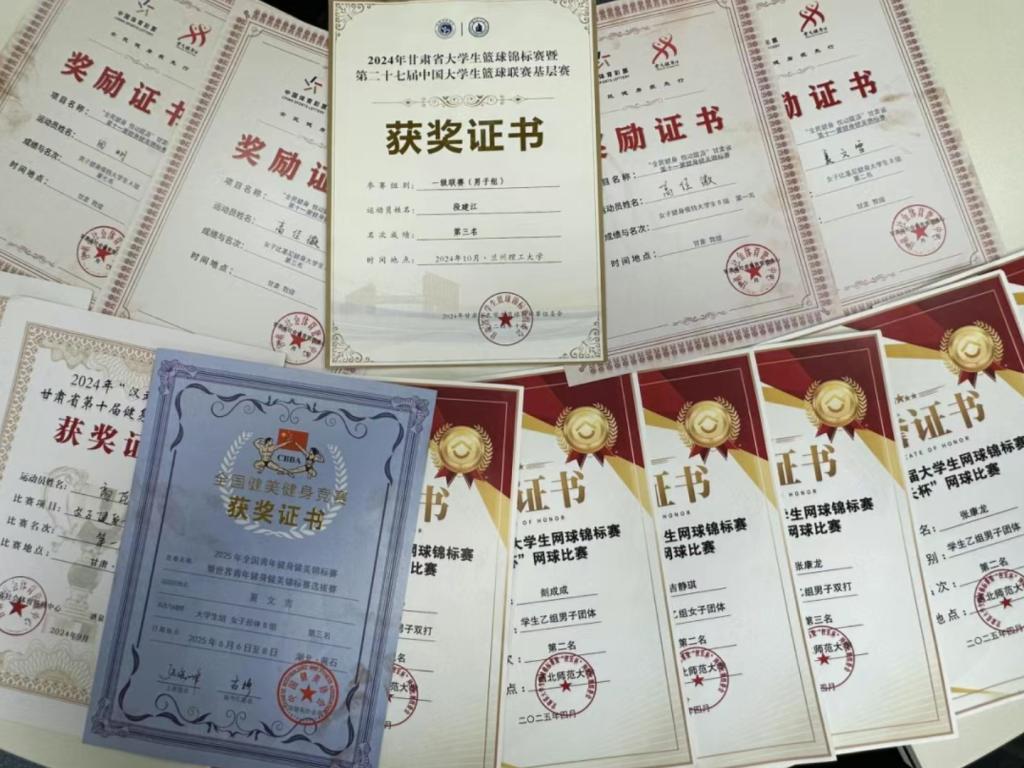

三、特色优势

社会体育指导与管理专业办学特色鲜明,以“课、赛、证、服”四位一体模式融合教学、竞赛、认证与服务,提升学生实践能力与就业竞争力。专业立足西北实际,为区域全民健身领域输送大批应用型人才。作为省级一流本科专业建设点,未来将深化产教融合、共建“产学研用”体系,增设智慧体育、运动健康大数据等前沿方向,强化省级示范实训基地建设,持续为健康中国与体育强国战略服务,打造西北社会体育人才培养高地。

四、师资队伍

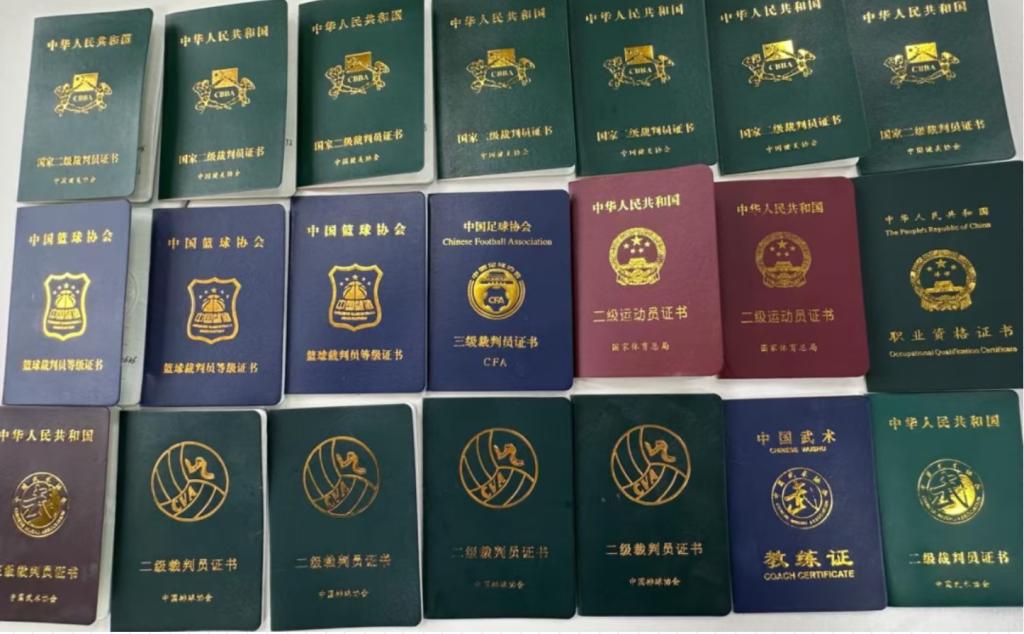

本专业现有11名专任教师,高级职称占比超70%,其中教授3人、副教授5人、讲师3人;2人获博士学位、4人获硕士学位,另有3名硕士生导师。同时,1人持有CSCS体能训练师国际认证及健身教练国家级认证,5人获国家级社会体育指导员认证,行业实践能力与指导经验丰富。整体形成职称优化、学历层次高、学术与实践能力兼备的高水平团队,为专业教学、科研及社会服务提供坚实支撑。

五、研究平台

社会体育指导与管理专业依托四大核心平台筑牢实践育人根基:2012年获批的甘肃省社会体育指导员培训基地,长期承担指导员培训、研修与认证,为地方群众体育输送人才;2016年设立的甘肃省残疾人体育与运动康复研究中心,推动专业内容优化,联动多方共享资源,还参与残疾人体育指导员培训,拓宽学生就业路径;2015年授权成立的“亚洲高校健身职业人才培养基地”,引入国际健身教育体系,提升行业影响力;2016年投入300余万元建成的校内实习实训基地,覆盖多实训模块,保障技能与岗位衔接。四大平台协同融合,构建“教学—培训—实训—服务”一体化科教体系,为专业发展提供坚实支撑。

六、专业改革

社会体育指导与管理专业改革以协同推进、内涵发展为核心,构建多维度体系。教师层面,通过引进学科带头人、鼓励行业实践与交流,提升师资的科研与实务能力,夯实“双师型”队伍建设;学生培养层面,以职业能力提升为导向,重构课程体系融入模块化教学,强化健身指导、活动策划等实践,依托校企/校地合作建设成立实训实践基地,增强岗位适应与创新意识;专业发展层面,对接国家战略与区域需求,明确“体医融合”“体旅结合”特色,推进课程标准与职业认证衔接,同时建立质量监控与毕业生跟踪评价机制,持续优化教学,实现专业可持续、特色化发展。

七、课程建设

社会体育指导与管理专业课程建设以社会需求为导向,围绕“健康中国” 战略与全民健身计划,推动课程本土化、时代化、个性化转型,开设融合地域民族文化与现代体育趋势的传统、休闲、民俗类特色课程,既丰富学生选择、传承创新传统体育文化,也提升学习兴趣与文化认同感;考核评价体系同步改革,术科课程考试引入体育竞赛裁判员临场执裁方法,结合定性与定量评价考查学生综合素养,理论课程进一步强化过程性评价,通过主题发言、项目报告等形式评估学生综合能力,整体提升考核实效性与区分度,全面实现 “以评促学、以评促教”,推动人才培养质量提升。

八、人才培养

社会体育指导与管理专业依托甘肃省社会体育指导员培训基地、亚洲高校健身职业人才培养基地等平台,协同行业主管部门构建“实培证一体” 协同育人机制。专业教学深度融合职业培训,引入游泳救生员、健身教练等国家职业资格标准,将认证要求融入实践课程、实训及实习环节,让学生在真实场景中锤炼综合能力。近年来,学生职业资格认证通过率与获证范围稳步提升,增强了毕业生岗位适应性与就业竞争力,既强化人才培养的职业导向,也提升专业教育与社会需求的契合度,为输送高素质持证社会体育人才筑牢基础。

策划 | 党委宣传部

来源 |教务处、体育运动与健康学院

编辑 | 苏昱铢

责编 | 张宇

编审 | 潘骥